新造船「ひよどりⅢ世」

濱田浩明(40海洋40専)

はじめに

「ひよどり」は本学の小型実習艇で、普段は品川キャンパス内の繋船場(通称ポンド)に係船しております。現在、ポンドには「ひよどりⅡ世」(売船先への引き渡しまでの係船)、「ひよどりⅢ世」、楽水会教習艇「せきれい」の3艇が係船されております。

ポンドには練習船「青鷹丸」も停泊しておりましたが、残念ながら令和3年10月に「青鷹丸」が廃船となり、「青鷹丸」で行われていた海洋調査・研究を担えるように、33年間の運用により老朽化した「ひよどりⅡ世」から、新たに「ひよどりⅢ世」が建造される運びとなりました。

私は「青鷹丸」最後の船長に任命されておりました。「青鷹丸」の廃船に伴い陸上勤務への配置転換となり、「ひよどりⅢ世」の設計・建造に深く携わることとなりました。そこで、今回新規建造された「ひよどりⅢ世」について寄稿いたします。まずは、歴代の「ひよどり」について簡単に紹介します。

初代「ひよどり」は、七号艇の代船として昭和43年5月13日に誕生しました。千葉県石井造船所において建造された18トンの鋼船で、船名の「ひよどり」は漁業学科の学科会議で命名されました。

「ひよどりⅡ世」は、平成2年10月に起工、平成3年2月に進水、平成3年3月に竣工しました。相模造船鉄工株式会社において建造された19トンの鋼船です。

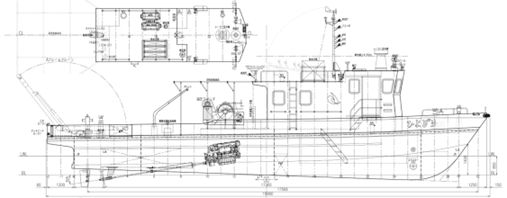

「ひよどりⅢ世」は、令和5年6月に起工、令和5年12月に進水、令和6年3月28日に竣工しました。墨田川造船株式会社において建造された19トンの耐食アルミニウム合金船です。

建造の道のり

当初、令和4年度では建造が認められない見込みでしたが、降ってわいたような事が起きてしまいました。令和4年12月上旬の第2次補正予算にて、「ひよどりⅢ世」の建造が決定したのです。まさに青天の霹靂でした。なぜならば令和4年度の予算ですので、令和4年度内、つまりたった4ヵ月程度で建造から引き渡しまで実施しなければならないからです。しかも、入札手続きに2ヵ月ほどはかかりますので、実質的な建造期間は2ヵ月程度です。さすがに2ヵ月では建造・引き渡しは不可能ですので、予算執行の1年間の延長が認められ、建造に向けて突き進んでいくこととなりました。しかし、その道は難関続きでした。

最初の難関は仕様書の作成です。これまで学生実習・調査・研究を行っていた青鷹丸は小さいながらも大型船舶でしたが、ひよどりは小型船舶です。学生実習・調査・研究が可能な小型船舶の仕様書を作成しなければならないのです。小型船舶の特徴として容積・空間が限られている点、第2次補正予算で認められた予算内で建造しなければならない点、材料・エンジン等の納期等、種々の要因を考慮して、仕様書を作成しなければなりませんでした。また、社会情勢はロシア・ウクライナ戦争による影響が、多岐にわたり出ている状況でした。これらのすべての要因を考慮しつつ、何とか期限までに仕様書を完成することが出来ました。

次の難関は、入札に参加する企業があるのかどうかの問題です。たった1年の建造期間で引き渡しを行わなければなりませんので、納期が非常に短く、社会情勢も加味すると入札に参加する企業は無いのではないかと危惧しておりました。しかし、在京企業の墨田川造船株式会社が落札し、無事建造所が決定しました。

最後の難関は、仕様書に準拠した船を作り上げ、予算執行期限の令和5年度内に引き渡しを受ける事でした。住宅に例えると、非常に注文の多い狭小住宅を実現不可能なほど超特急かつ予算内で建築するようなものです。そのためには建造造船所と密に打ち合わせを行い、一致団結して作り上げていかなければなりませんでした。これらの難関を仰々しい表現ですが、奇跡的に突破することが出来、令和6年3月28日の竣工に至りました。

要目

全長は9.960m、幅は4.500m、総トン数19トンの小型第1種漁船です。航行区域は本邦の海岸線から20海里以内の水域で、定員は乗組員2名・その他の乗船者23名の合計25名となります。

特徴

小型船舶(漁船)でありながら、海洋学における調査研究の大半を実施できるポテンシャルを持つ実習艇です。 「ひよどりⅡ世」で行っていた実習・調査は全て実施可能であり、旋網漁業も実施することが出来ます。また、「青鷹丸」(令和3年10月廃船,170トン)で行っていた海洋観測に対応出来るように、Aフレーム(観測機器揚貨装置)を装備しています。そして、「ひよどりⅡ世」の航海速力10.5ノットに対して、13.78ノット(最大速力15.96ノット)とより機動性が高くなり、東京湾だけではなく「ひよどりⅡ世」では実施出来なかった相模湾での調査も可能となっています。速力の向上のみではなく、低速を一定に保持できる機能の電子トローリング装置を装備することにより、一定速力での調査が可能となっています。また、2機2軸(エンジン2基・プロペラ2基)に、バウスラスタを装備することにより、操縦性能が格段に向上し、出入り口の狭小な品川キャンパス繋船場内での離着岸も容易となっています。また、排気管系を海水による排気ミキシング方式をとることにより、煙突部分を無くし、研究室を可能な限り広くしています。そして、研究室では航海データを収録可能となっています。さらに主要な航海情報を、学内の船舶・海洋オペレーションセンターにてリアルタイムでモニタリングすることが可能となっています。

また、補機関駆動の発電機により電力を供給し、災害時に通信・医療用機器へ災害時給電用コンセントより給電を行うことが出来るため、被災地支援への参加も可能となっております。

チャーター航海を含む運用

船舶を保有・運航するには、多額の費用が生じます。また、近年の燃料費の高騰・消耗品等の物価上昇にも対応していかなければなりません。「ひよどりⅢ世」はエンジンを2台装備しているため、「ひよどりⅡ世」に比べ約2倍の燃料消費量となります。また、地球環境に配慮し燃料を重油から軽油に変更しているため、燃料単価も上昇しております。

これらの対応手段として外部資金を活用することを目指し、民間企業・法人団体が利用できるオープンファシリティーのシステムを構築しました。「ひよどりⅡ世」と同様の運航を実施するには、外部資金の調達は必要不可欠なのです。

令和6年度は外部資金調達に向けて、日帰りチャーター航海の枠を40日間設けました。新造船のため、乗組員の習熟運航を令和6年4月1日から始め、同年4月16日から本格的に観測・実習航海を開始して以降、令和6年12月現在、チヤーター航海は3日間実施しております。今年度どれくらい実施出来るかわかりませんが、来年度はより多く実施ができればと考えております。

最後に

「ひよどりⅢ世」は、少なくとも今後30年以上は使用しなければなりません。現在の推進機関はディーゼルエンジンで軽油を使用していますが、近い将来、環境保全の観点から船舶での石油燃料の使用が禁止されることも想定されます。そのため、推進機関自体を換装しなければならない時がやって来ることに備え、「ひよどりⅢ世」は船体を耐食アルミニウム合金製にし、推進機関を換装出来る開口部をウインチの下部に設備し、改造・換装工事を行うことを可能にしております。手前味噌ですが、大変良い船が仕上がったと思っております。

「ひよどりⅢ世」が数十年先の未来まで無事に航海を成就出来ることを祈りつつ、筆を擱きたいと思います。

(東京海洋大学 船舶・海洋オペレーションセンター准教授 繋船場主任)