崩壊の危機に直面する沿岸漁業(3)ハマグリ

乾 政秀(18製大)

◆ハマグリの宝庫だった江戸前

小学校高学年の遠足で横浜にある三渓園を訪れた。生糸で儲けた豪商・原三渓が明治中期に整備した庭園である。今は埋め立てられて石油タンクが並ぶ無機質な風景に変貌してしまったが、当時三渓園の前は本牧海岸で、青い海が広がっていた。

干潮時だったと思うが、半ズボンで砂浜に入り、膝小僧ほどの水深のところで、足で砂を掘っていると二枚貝が現れた。ハマグリだった。著者とハマグリの最初の出会いである。

修士課程の1年のとき、『東京都内湾漁業興亡史』という大著が発刊された。東京オリンピックに続く高度成長で公害が頻発、東京都内湾の漁業がまさに「死につつあった」ときで、往時の東京湾の漁業を記録しておこうとする意欲的な企画であった。

この本を改めてみると、東京都内湾はアサリと並びハマグリの宝庫であったことを再確認される。同書には明治32年から昭和37年までのハマグリの漁獲量が掲載されており、東京都内湾は千葉県、三重県、愛知県と2~3位を争う有力な産地であった。ピーク時の漁獲量は戦前の1943年で、10,000トンを超え、アサリよりも多かったのである。

後述するように現在のハマグリの全国生産量は多く見積もっても300トンであるから、隔世の感を禁じえない。

◆ハマグリの種類と生態

現在、わが国で食べられているハマグリ類は、ハマグリ(Meretrix iusoria)、チョウセンハマグリ(Meretrix lamarekii)、シナハマグリ(Meretrix petechialis)の3種である。このうちハマグリは「本ハマグリ」「地ハマグリ」とも呼ばれ、チョウセンハマグリとは区別されている。

ハマグリは青森県の陸奥湾が北限で、鹿児島県までの日本列島各地の河口干潟に分布し、内湾砂泥域に棲息する。雌雄異体で産卵期は6~10月(盛期は7~8月)、3週間ほどの浮遊生活後、着底して成長する。アサリと異なり着底時に足糸を出さない。漁師によると、ハマグリはアサリよりも少し深い場所に棲息し、棲み分けているという。また「のろ」(「ねば」ともいう)と呼ばれる粘液を出し、潮流に引かせて滑るように移動する習性がある。アサリと同様、「腰巻き」や「大巻き」と呼ばれる櫛の歯状の爪を海底に突き刺して掘り起こしながら漁獲する。ハマグリの最有力産地である三重県赤須賀漁協では「ウンテン」と呼ぶ貝桁網を漁船の両側から曳航する漁法が用いられている。

チョウセンハマグリはその名前から朝鮮半島原産を連想しがちだが、れっきとしたわが国の固有種であり、「汀線ハマグリ」が語源のようだ。日本海側は新潟県以南、太平洋岸は宮城県以南の外洋性砂浜域に分布する。現在の主産地は鹿島灘から九十九里にかけての海岸で、主として貝桁網で漁獲している。ハマグリよりも大きくなり、貝殻も厚い。本種も雌雄異体で、産卵期は6~9月(盛期は7~8月)である。10~13日間の浮遊期を経て着底し、通常足糸は分泌しない。寿命は10年以上で、殻長10㎝を超えるものもある。つまりハマグリは内湾砂泥域、チョウセンハマグリは外洋砂浜域で育ち、両種の生息域は全く異なっている。

シナハマグリは朝鮮半島西岸~中国大陸にかけて分布する外来種であり、もともとわが国には分布しない。後述するように中国や台湾などから輸入されている。サイズや形はハマグリに似る。輸入されたものが国内で再生産していると書かれた資料もあるが、はっきりしない。

◆ハマグリと日本文化

縄文時代の貝塚からは30~40種ほどの貝類が見つかっている。なかでも代表的なのがハマグリとアサリである。ハマグリは太古の昔から日本列島に住む人々の重要な食料だった。

時代が下って平安時代になると「貝覆」なる遊びが貴族の間で流行った。ハマグリの貝殻は一対だけしか殻が合わさらないので、この特性を利用したものだ。またこの特性から夫婦和合の象徴とされ、婚礼の儀式にハマグリの吸い物はつきものだった。さらに女子の健康を願って、ひな祭りにはハマグリの吸い物を食べる習慣が今でもわずかに残っている。

ハマグリは、焼き物、吸い物、酒蒸し、しゃぶしゃぶ、天ぷら、佃煮などの主として和食の食材としてなじみが深かった。旬は春だった。2000年以前のことだが、スーパーの棚に並んでいたカキは2月下旬からハマグリに置き換わったものだ。しかしハマグリの供給が大きく落ち込んでいることから最近ではスーパーでハマグリを見ることも少なくなった。

江戸前で大量に採れたハマグリは煮貝に加工され、江戸前鮨のネタとしても使われていた。東京湾横断道路ができる前、著者は山仕事で房総半島に出かけた折、金谷から久里浜ルートのフェリーを利用していた。京急久里浜駅前の商店街にあった安くてうまい小さな鮨屋が気に入っていて、しばしば寄ったものだ。昔ながらの江戸前鮨の店で、ハマグリを煮つけたネタがあった。大将は著者よりも年配だったから、生粋の江戸前鮨の店で修業したに違いない。

碁石の白はハマグリの殻を加工したものである。もともと三重県の桑名産のハマグリを原料としていたようだが、明治中期ごろから厚みのあるチョウセンハマグリに代わったといわれる。加工地は大阪で、宮崎県日向市のお倉ケ浜産のチョウセンハマグリを取り寄せて加工していた。20世紀初頭に原料の産地である宮崎県に進出した業者がいたことから、地場産業となった。その名残から地元では「はまぐり碁石の里」を標ぼうしているが、今では宮崎産の原料は枯渇し、輸入原料に依存している現状だという。

◆断絶したハマグリ類の生産統計

現在、わが国でハマグリ類がどれほど獲れているのかはわからない。2007年以降、農水省の「漁業・養殖業生産統計年報」からハマグリがなくなり、「その他の貝類」に包括されてしまったからだ。

統計は「継続」こそ、命であるはずだ。統計事務所の人員削減によって統計の継続性が失われてしまったことは誠に残念である。ハマグリ以外にも公表されなくなった魚種もあり、また地方種として全国統計とは別に集計されていたデータも消えた。したがって2007年以降のハマグリの生産量は「足で稼いで」、集めるより他になかった。

幸い、今日ではハマグリの産地はかなり限られていること、また漁協を通じて流通している地区については販売の記録が残されている。これまでの知見をもとに旧来の産地に問い合わせ、ハマグリの漁獲実績を確認し、漁獲されている場合は、2007年以降のデータを提供してもらった。

近年、ハマグリが漁獲されている漁協は、千葉県の新木更津漁協、静岡県の浜名漁協、三重県の赤須賀漁協、松坂漁協、伊勢湾漁協、福岡県の糸島漁協、大分県漁協、熊本県の川口漁協などである。このうち大分県漁協は漁協を通していないため漁獲量は把握できなかったが杵築市の水産課の話では1トン前後とのことであった。

一方、チョウセンハマグリは茨城県の鹿島灘と千葉県の九十九里浜が主産地である。両県の重要な漁業資源であることから、資源動向と漁獲状況が試験研究機関によって公表されている。両県以外でチョウセンハマグリを漁獲しているのは島根県の益田地区であるが、量的には少ない(「鴨島蛤」としてブランド化)。

データを提供していただいた関係諸氏にはこの場を借りて感謝申し上げる。

◆激減したハマグリの生産量

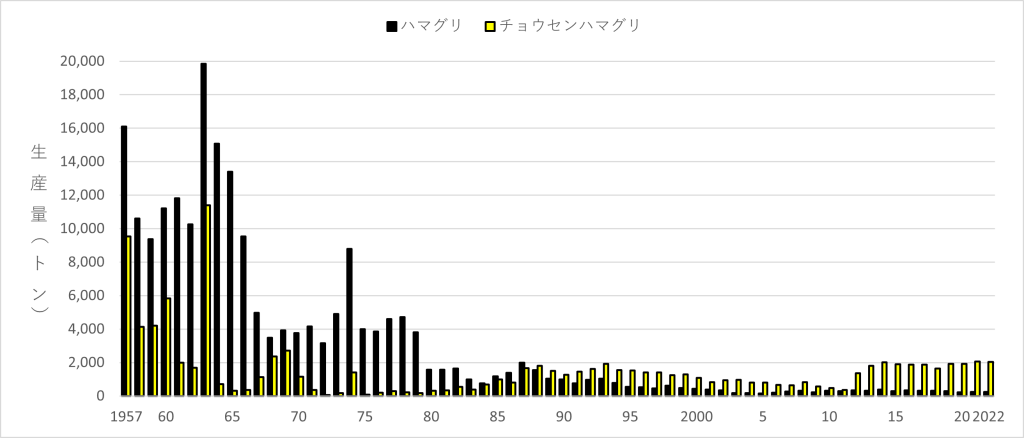

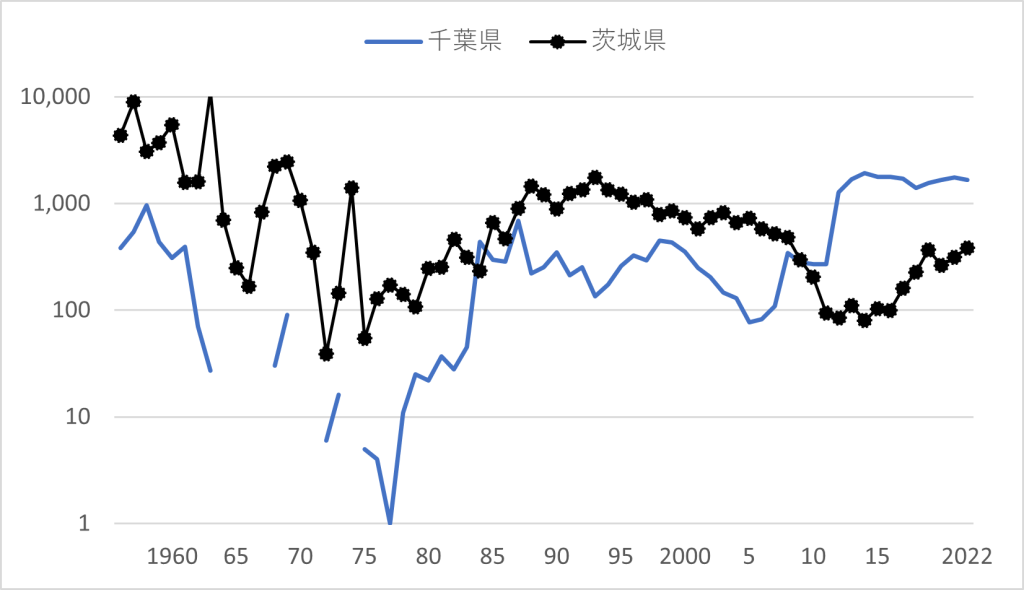

在来種であるハマグリとチョウセンハマグリの生産量の推移を図1に示した。1980年代まではハマグリが漁獲の中心で、チョウセンハマグリの生産量を大きく上回っていた。

しかし1960年代前半まで10,000トンを上回っていたハマグリの生産量は、1970年代に入ると4,000トン前後で推移し、1980年代は1,000トン前後、90年代は500トン前後、2000年代にはいってからはわずか200~300トンと低迷している。このため、ハマグリは2012年8月に公表された環境省の改訂版レッドリストで、絶滅危惧Ⅱ類に指定された。

前号のアサリでも示したが、町立浦安中学校(現千葉県浦安市)が編纂した『昭和28年度浦安年鑑』によると、1953年のハマグリの生産量は1,418,274貫(5,319トン)であったから、浦安のハマグリ生産量はいかに驚異的であったかがわかる。

ハマグリの生産量減少の主因は、アサリと同様、埋め立てによる干潟・浅場の消失、河川工作物の設置、貧酸素水塊の発生であるが、農薬の散布も大いに関係がありそうだ。今は50歳代になっている知人は、小学生のころ熊本県の八代海でハマグリを採ったことがあるという。30分ほどでバケツ1杯も採れたが、藺草にセスナ機で農薬を散布するようになったのを境にぱったりとハマグリが獲れなくなったと証言している。

一方、外洋性のチョウセンハマグリは1990年代からハマグリの生産量を上回るようになった。2022年のチョウセンハマグリの生産量は2,037トンと推定される。特に主産地に近い首都圏では、チョウセンハマグリが出回っており、ハマグリといえば本種を指す事態となっている。

2006年までは「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)、ただし東京都の1956~1962年は『東京都内湾漁業興亡史』。2007年以後は主要産地の漁協の漁獲データを入手して作成。

集計の対象は、ハマグリが宮城県、東京都、千葉県(東京湾)、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県。チョウセンハマグリは千葉県(外房側)、茨城県、石川県、鳥取県、島根県、宮崎県である。

◆ハマグリの産地の変遷

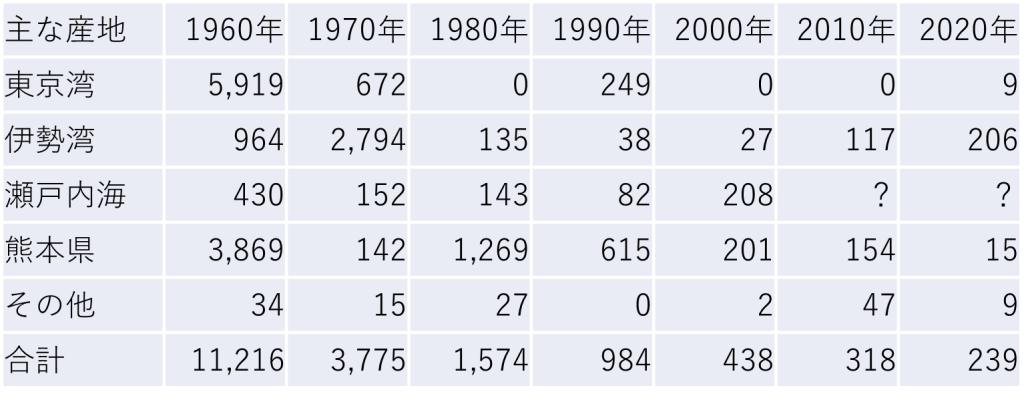

このように近年生産量が激減してしまったハマグリであるが、産地の変遷を振り返っておこう。表1に示すとおり、ハマグリの主産地はおおむねアサリと共通しており、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海の熊本県側などの閉鎖性内湾域であった。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)より作成

ただし2010年以降はヒアリング結果に基づく推計値である

主産地は1960年代までは東京湾、1970年代は伊勢湾、1980年代は熊本県へと変遷してきた。後述するように直近では伊勢湾が最大の産地だ。

東京湾のハマグリは1990年に南行徳で一時的に大量発生したのを最後にゼロの状態が続いていた。その後、千葉県漁連はハマグリの復活を目指して2007年から人工種苗の放流を始めた。有明海の天然ハマグリを母貝に、台湾に種苗生産を委託したのである。この事業によってハマグリの生産量は数10トンレベルに回復し、2014年には66トンを記録した1)。

しかし、漁獲量は放流量を下回り、育った海域は小櫃川河口の久津間や江川地区に限られていたこと、一方台湾での生産が難しくなったことなどから2019年以降放流事業を中断している。放流をやめるとハマグリの生産量は大きく減少し、2022年は数トンレベルになっている。

伊勢湾の愛知県側では1972年以降ハマグリは獲れておらず、三重県側が産地になっている。最大の産地は「その手は桑名の焼き蛤」で有名な赤須賀漁協である。同漁協のハマグリ生産量は1970年前後まで2,000~3,000トンに及んでいたが、1970年代後半から急激に減少し、2023年では58トンとなっている。

熊本県は有明海に面する緑川河口がハマグリの最大の産地で、白川河口、菊池川河口の他に八代海でも採れた。ハマグリ生産量のピークは1974年の5,855トンで、その後変動を繰り返すが、1993年以降は減少の一途たどり、2022年には77トンにとどまっている。ただ、一地域としてみると、現在、緑川河口が日本最大の産地である。

瀬戸内海ではかつて各地の河口域でハマグリが獲られており、大分県が最も多かった。しかし、埋め立てによる干潟・浅場の消失などにより近年はめっきり減っており、大分県の臼杵市周辺を除くとほぼゼロに近い。 上記以外の産地では、近年アサリが激減している浜名湖で、禁漁にしていたハマグリの漁獲を再開しており、2023年には9トンを漁獲している。また福岡県の加布里湾(東シナ海側)では資源管理によって毎年10トン前後を安定的に漁獲している。

◆周期変動を繰り返すチョウセンハマグリ

上述したように外洋性のチョウセンハマグリの主産地は茨城県の鹿島灘と千葉県の九十九里浜である。ただし、チョウセンハマグリは朝鮮半島をイメージすることから、茨城県は「鹿島灘はまぐり」、千葉県は「九十九里地はまぐり」と名付けてブランド化を図っている。

両県以外の産地は、石川県の羽咋海岸、鳥取県の岩美海岸、島根県の中須海岸、宮崎県のお倉ケ浜が知られている。ただ量的には少ない。

内湾性のハマグリは浮遊幼生が湾内にとどまり、潮流などによって沈着場所がある程度定まっている。これに対し、外洋性のチョウセンハマグリの場合は発生した浮遊幼生が海流などによって沖に運ばれてしまうと無効になる。このことから加入資源量は場の流動に大きく左右される。条件がよく、地先に多く沈着できた卓越年級群を漁獲することになるのでチョウセンハマグリは資源の浮き沈みが激しい点に特徴がある。生産は不安定で、周期的な変動を繰り返してきた。

図2は主要産地の茨城県と千葉県のチョウセンハマグリの生産量の推移を示したものである。両県の漁獲量は1985年前後で拮抗したことがあるが、おおむね茨城県の方が多かった。ところが2010年以降は千葉県の方が上回る状態が続いており、ここ10年ほどは千葉県のチョウセンハマグリの生産量は1,000トンを超えており、歴史的な豊漁期を迎えている。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)および千葉県・茨城県の資料より作成

◆激減するハマグリの輸入

財務省の貿易統計では、ハマグリの輸入品は、①活・生鮮・冷蔵品と②冷凍品の2種類に分けられている。前者は活貝、後者はむき身である。むき身は基本的に佃煮などの加工仕向けになる。加工業者はかつての大産地であった浦安(千葉県)、桑名(三重県)などに残っており、伝統的な味を守っているが、原料のほとんどは輸入品である。

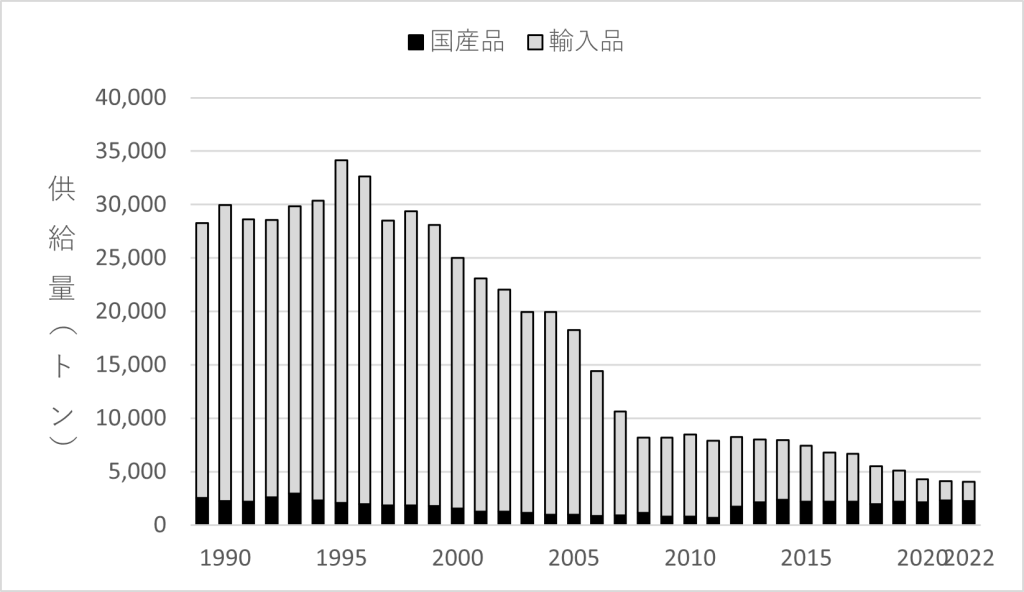

図3はハマグリ活貝の輸入量の推移を示したものだ。輸入先は大部分が中国である。1990年代は北朝鮮からの輸入が5,000トンほどあったが、禁輸措置により2007年以降ストップしている。

ハマグリ輸入量のピークは1995年の3.2万トンで、その後ほぼ一貫して減少しており、直近の2023年は1,578トンであった。つまりピーク時から1/20ほどに激減したことになる。

もう四半世紀前のことになるが、著者は鹿児島県の根占町と頴娃町にあったハマグリの蓄養場を取材したことがある。1997年創業の「シーアグジャパン」という会社で、中国から輸入したハマグリをコンクリート製の水槽に収容し、培養した珪藻プランクトンを餌として与え、肥育して料亭や焼きハマグリ料理などの専門店に販売していた。

しかし2020年からの新型コロナ禍で環境は一変してしまい、取引先の多くが廃業、販路を失ったことから昨年(2023年)から事業を休止しており、再開の目途は立っていない。

社長の肥後隆志さんによると、中国ではハマグリの乱獲が進んでおり、以前輸入していた厦門や海南島ではすでにハマグリ資源は枯渇、東シナ海の広大な干潟では干潮時にジープで2時間ほど走った先まで行かないと獲れなくなっているという。加えて中国人はもともとハマグリを食べる食習慣がなかったが、近年の所得の向上によって高所得者を中心に需要が拡大しているという。つまり供給の減少に加えて需要が増大しており、輸出の余地が少なくなってきているわけだ。今では輸入業者は1社ほどに減っているらしい。

シーアグジャパンではハマグリの種苗生産にチャレンジしたこともあるが、技術的に種苗は作れたもののコストがかかり、生産を断念したという。

一方、むき身冷凍品の輸入量は100トン以下の状態が続いている。主な輸入先は、北朝鮮、中国、ベトナム、モザンビーク、ミャンマーと変化しており、安いむき身ハマグリを求めて、世界中を探し求めている姿が浮かぶ。

「貿易統計」(財務省)より作成

◆ハマグリを知らない世代の到来

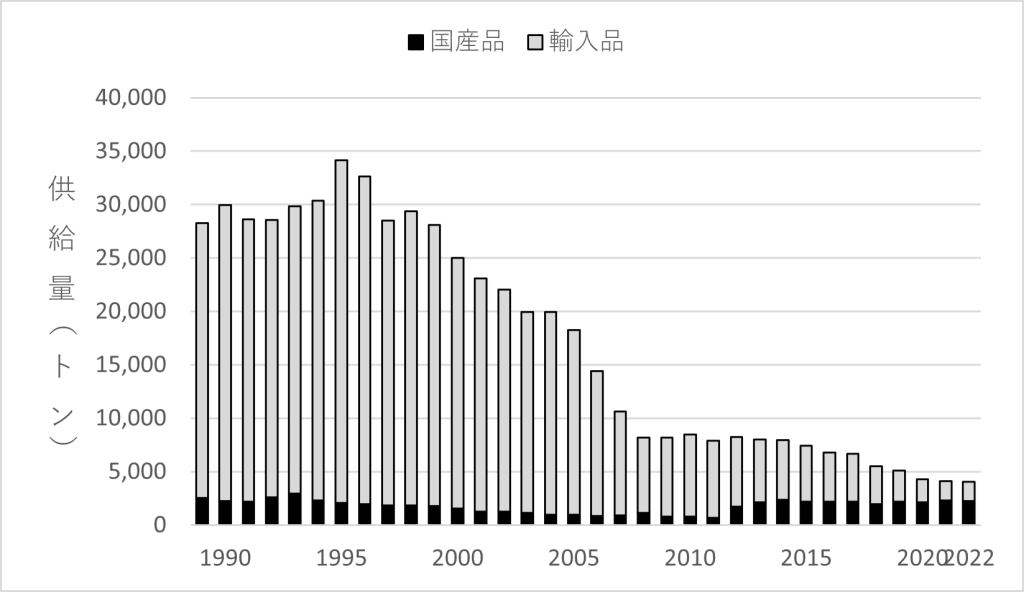

図4はチョウセンハマグリを含むハマグリ類の国内生産量と輸入量の合計、つまりわが国における供給量の変化を示したものである。供給のピークは1995年の約35,000トンであった。これを境に供給量は激減、2020年以降は5,000トンを下回っている。日本人はハマグリを食べなくなった。

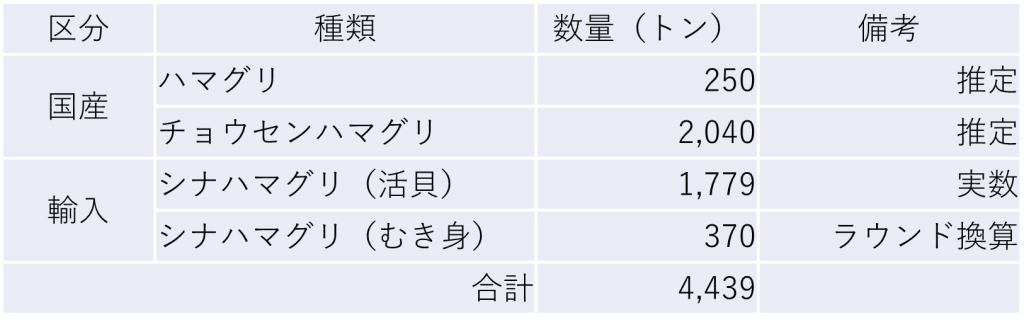

表2は2022年時点のハマグリの種類別の供給量をまとめたものである。

図1および図3から作成

『貿易統計』(財務省)、「主要漁協ヒアリングおよび茨城・千葉両県資料」より作成

国産のハマグリの生産量は約250トンと推定される。ハマグリの平均重量を80gとして個数に換算すると、312.5万個になる。日本の人口は1億2,400万人だから、1人が年間1個食べたとしても国民の40人に1人にしか配分できないほど少ない。また全てのハマグリ類の供給量は約4,439トンであり、これを個数に換算すると5,549万個、やはり2人に1個も回らない。

前号に書いたアサリの2022年の総供給量が約2万トン、そしてハマグリ類が約0.4万トンであるから、日本人の貝離れは深刻である。つまり、もはやハマグリを食べたこともなく、その存在すら知らない世代が圧倒的に増えており、縄文時代から綿々として続いてきた日本人とハマグリの関係は21世紀前半で断絶されようとしている。

ちなみに2022年の貝類の漁業生産量は373,227トンであるが、このうちホタテガイが91.1%を占め圧倒している。残りはわずか33,187トンしかない。アワビ、アサリ、ハマグリと述べてきたが、「つくり育てる」漁業の代名詞ともいえるホタテガイ以外の貝類資源は惨憺たる状況になっているのだ。

◆マツタケに似ているハマグリの減少

森林生態学者の四手井綱英(1911~2009年)は人によって管理された二次的自然を「里山」と呼び、その生態学的意味を提起した。

高度経済成長以前のわが国において、人里の背後にあった山林は薪炭材やほだ木として伐採利用され、萌芽更新を繰り返し、落ち葉は堆肥や燃料として利用されていた。こうした人の営為によって雑木林の草木や低木は除去され、林内は明るく、例えばカタクリやキンラン、シュンランなどの種が維持されていた。しかし、薪炭が石油からガスに、堆肥が化学肥料に代わると、身近な山林は利用されなくなった。人の利用が及ばなくなると、これらの植物は姿を消し、生物多様性は失われた。

松林では松葉を燃料などに利用することによって林地内から除去、その結果土壌の肥沃化(富栄養化)が妨げられてマツタケがたくさん採れたが、松葉の利用が断絶するとマツタケは姿を消した。菌根菌であるマツタケは貧栄養でないと発生しないからだ。

前号のアサリで述べたように、アサリやハマグリの種場であった江戸川河口からは貝問屋によって稚貝が東京湾全域に分散されていた。つまり密度調整され資源の有効利用が図られていたのである。今回、本稿を執筆するにあたり、東京湾で今なおハマグリを獲っている久津間の漁師に取材したが、年配の漁師は稚貝が浦安から送られてきたことを覚えていた。

放流によって地先で成長したアサリやハマグリは海底を掘り返して採取したが、この行為はきわめて重要な意味をもった。海底をいわば耕すことによって、シルト分などの微粒子が除去(分級)され、アサリやハマグリが棲息するのに適した底質環境を人の手で作り出していたのである。人が自然に手を加えることで貝の生産に適した環境を維持していたのだった。

つまり東京湾の河口部では、人による二次的自然が存在していたといえる。このように人が関与して二次的自然を形成していた点は「里山」と同じだから、まさに東京湾沿岸は「里海」だった。近年、「里海」という言葉が、その意味もわからず浮遊しているが、言葉の本来の意味での「里海」が存在していた。それが漁師の数の減少によって今まさに崩壊しているのが今日の姿なのである。

例えば東京湾で唯一ハマグリが獲れている盤州干潟を漁場とする木更津市の漁業就業者数は、1988年は2,142人であったが、30年後の2018年には338人と1/6以下となり、かつ高齢化している(漁業センサス)。明らかに干潟・浅場に人の手が及ばなくなってしまった。

ところで「里山」が健全に機能していた戦前のマツタケの全国収量は6,000トン前後、ピーク時は約12,000トンであった。しかし2020年はわずか32トンに減少しており、私たちが国産のマツタケを食べることができなくなって久しい。蛇足だが著者は1980年代初めに広島県の旅館に長期滞在した折、毎日のようにマツタケが夕食に出た豊かな経験をしている。

一方、ハマグリのピークの生産量は30,000トンを超えていたが、今や1/100以下の300トンを下回っている。マツタケとハマグリの生産量のデータは結構似ている。

◆里海をどう管理するかが課題

マツタケは身近な山林が宅地やゴルフ場に開発されて松林がなくなったのに加え、残った松林は利用されなくなり放置された結果、激減した。一方、ハマグリは生息域である干潟・浅場が相次いで埋め立てられ生息地がなくなったが、残った干潟・浅場では上述したように人による管理が行われなくなった結果、底質環境が悪化し生産量が激減したのである。

ハマグリやアサリ資源の再生には、アサリの項で述べた対策に加え、人が積極的に干潟・浅場に働きかけることが重要である。干潟・浅場を利用しなくなれば、底質の粒度が細かくなり、二枚貝類の棲息に適さない環境に変化してしまう。具体的には耕耘や覆砂などによって底質管理を怠らないことが必要だ。貝を掘らなくなったことにより、底質が悪化、その結果貝類資源が減少、そしてさらに利用しなくなるという悪循環を断つことだ。こうした視点から献身的取り組みをしているのが、熊本県の川口漁協である(写真1)。ちなみに外洋砂浜域では常に波浪により分級作業が加わっているから、人の関与は不要だ。

陸域の里山を維持するためにボランティア活動が行われるようになったが、その成果は芳しくない。やはり活動自体を「経済行為」なかに取り込むことが肝要で、そのためには一定の漁業者数を確保することが不可欠なのである。

注)下げ潮時に海底を耕耘、シルトや粘土分は潮流によって沖に運ばれ、

漁場の底質が維持されている。

◆種の保存に果たす漁協の役割

以上のように全国的にハマグリが姿を消すなかで、希望の光も見え始めている。

木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)の河口に位置する三重県桑名市の赤須賀漁協は1960年代までは1,000~3,000トンのハマグリ漁獲量を誇る伊勢湾の最大の産地であった。しかし1970年代から木曽川河口干潟の干拓が始まり、1989年には完全に陸地化し干潟は失われた。加えて長良川河口堰の建設が1988年から始まり、1995年から本格的運用が開始され、上流からの砂の供給は遮断された。その結果、1995年にはハマグリの漁獲量はわずか1トンに激減してしまったのである。

貝類資源に大きく依存していた赤須賀漁協の漁師は存亡の危機に直面することになった。漁協は国に対し、人工干潟の造成を要請、揖斐川河口の両岸にそれぞれ20haずつ、合計40haの人口干潟が1997~98年にかけて完成した。一方、漁協独自にハマグリの人工種苗生産に1978年から本格的に取り組んでおり、2023年には約400万個を放流している。

こうした対策によりハマグリ漁獲量は見事に回復、2014年には219トンを記録することになる。そして回復した資源を持続的に利用するため、ハマグリの操業は週3回、かつ1日の1人あたりの漁獲量を15㎏に制限し、資源の抑制的利用に努めている。

木曽三川の河口に母貝集団が再生されたことにより、ここで発生したハマグリの浮遊幼生が主として伊勢湾西岸に供給されることになり、2010年ごろから津、松坂、伊勢の各地でハマグリが増え始め、2018年には三重県のハマグリ漁獲量は300トンを記録し、日本一の産地となった。 つまり、一単協の努力がハマグリの棲息地を再生させたことが、資源の広域的回復を実現したといえるのである。環境保全に果たす漁協の役割が再認識されなければならない。

【参考文献】

1)土江秀治(2015):東京湾のハマグリが復活、絶滅からの資源回復への取り組み.豊かな海. No.36,13-17.全国豊かな海づくり推進協会.