崩壊の危機に直面する沿岸漁業(4)クルマエビ

乾 政秀(18製大)

◆日本産のエビ類とクルマエビの利用

2023年の水産白書によると、日本人一人当たりの年間魚介類消費量は22kg。調査を始めた1960(昭和35)年度以降で最低になった。水産物消費のピークは2001(平成13)年度の40.2kgであったから、この四半世紀弱の間に約半分に減ったことになる。すでに2011(平成23)年には肉類の消費量が食用魚介類の消費量を上回るようになり、その差はますます拡大している。「魚離れ」は深刻さを増しているのだ。

生鮮魚介類の魚種別消費量をみると、サケ、マグロ、ブリについでエビが4番目に多く、エビは日本人が好む代表的な水産物である。ただサケ、マグロと同様、エビ類の国内生産量は圧倒的に少なく、輸入に大きく依存している。

では国内でエビ類はどのくらい獲れているのだろうか。データが公表されている直近の2022年にわが国で漁獲されたエビ類は、クルマエビの214トン、イセエビの1,115トン、「その他エビ類」の11,572トンの合計12,901トンであった。イセエビとクルマエビは日本を象徴するきわめて重要なエビ類であることから、継続して統計データが公表されているが、この2種以外のエビ類はひとくくりにされている。

クルマエビMarsupenaeus japonicusは暖海性の大型エビで、現在は1属1種として位置づけられている。なお旧来のクルマエビ属(Penaeus属)は6属に細分化され、このうち日本周辺に分布するのはタイショウエビ、フトミゾエビ、テラオクルマエビ、ウシエビ、クマエビの5種であるが、漁業生産量はわずかである。

「その他のエビ類」の内訳は公表されていないが、各都道府県の情報から推定すると、サルエビ、アカエビ、ヨシエビ、トラエビ、シバエビなどのクルマエビ科のエビ類が約7,500トン(瀬戸内海と有明海が中心)、ホッコクアカエビが約2,500トン(日本海および北海道)、サクラエビ(駿河湾)384トン、シロエビ(富山湾)261トン、トヤマエビ(北海道)216トン、ホッカイエビ(北海道)151トン、ヒゲナガエビ(主として鹿児島県)が100トン前後、その他が500トンほどと推定される。なおクルマエビ科の小エビ類の多くは「干しエビ」などの加工原料になっている。

つまりクルマエビの漁業生産量は、サクラエビやシロエビよりも少なく、北海道で漁獲されているトヤマエビとほぼ同じ水準なのである。

この「その他エビ類」の漁業生産量は1963(昭和38)年の83,671トンをピークにほぼ一貫して減少しており、2022年はピーク時のおよそ1/8になっている。

クルマエビの用途は、基本的には和食である。主として鮨屋、天ぷら屋、蕎麦屋が需要家(ただし高級店)で、にぎり鮨、ちらし鮨、天ぷら、塩焼き、踊り食いなどで食べられている。

わが国で鮨、天ぷらが普及するのは江戸後期であるから、歴史的にはこの時代から盛んに食べられるようになったのだろう。

クルマエビはエビ類のなかでは最高級品であり価格が高いことから、消費は「ハレ食」や接待などに限られていた。

後述するようにエビ類の輸入自由化によって大量の冷凍エビが輸入されるようになると、エビ類の利用範囲は拡大し、洋食や中華料理など幅広く活用される食材となった。

◆クルマエビの再生産には干潟が不可欠

クルマエビは沖縄から青森県の陸奥湾に至る日本の沿岸域に分布する。干潟から水深100m付近の砂泥底に生息し、成長に伴って広域移動する。

雄は体長約10cm、雌は約13cmで成熟し、交尾は脱皮直後の雌の生殖器内に精包を挿入する。産卵は水深20~100mの沖合で行われる。脱皮時に雄から受け取った精包を使って受精する。産卵期は4月から10月で、伊勢・三河湾における産卵盛期は8月である。

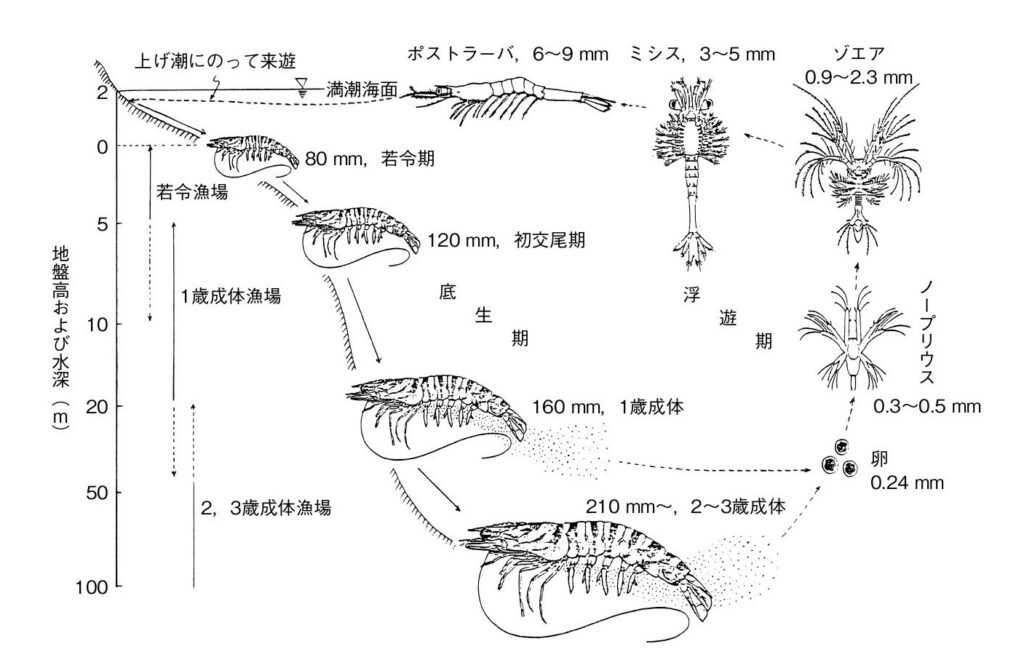

クルマエビの生活史の模式を図1に示した。

倉田 博(1986)『クルマエビ栽培漁業の手引き』より引用

受精卵は13~14日でふ化してノープリウス幼生となり、ゾエア期、ミシス期、ポストラーバ期を経て、干潟域に移動、着底する。浮遊期間はおよそ1カ月であり、着底生活を始める体長は9~15mmだ。クルマエビの幼生は干潟で底生生活を送ることから、干潟の存在はクルマエビの再生産にとってきわめて重要である。

クルマエビは夜行性で、昼間は砂に潜っている。倉田 博(1986)の表現を借りれば、「クルマエビの生活は、一生を通じて少なくとも半分以上は隠れることだといってもよい。浅みに隠れ、濁りに隠れ、底土に隠れ、夜の闇に隠れて暮らしている」ということになる。

餌は、二枚貝類、キセワタガイ、多毛類、デトライタスなどだ。ちなみに後述する廖 一久さんは東大時代にクルマエビの餌の選好性について実験を行っている。廖さんによると、アサリを基準にイソメやゴカイは優、フナムシやマガキはアサリと同等、サバやマハゼはアサリより劣ると評価している。

クルマエビは干潟での生活後、成長とともに沖合へと移動し、体長120mm前後に成長すると急速に分布域を広げる。寿命は2~3年で、体長は最大で300mmに達するものもある。 福岡県水産海洋技術センターが周防灘で実施したクルマエビの移動に関する調査では、「7月中旬に福岡県行橋市簑島地先に放流したクルマエビは、8月中旬頃まで放流地周辺に分布していたが、9月になると灘中央部、10月には灘全体から国東半島地先、11月には大分県姫島~別府湾湾口、北九州、山口県防府市地先まで広範囲に移動、冬季は水深20m以深の越冬場ですごした」としている。そして移動は、干潟域、周防灘、外海寄りの伊予灘海域への一方方向だった。

また有明海で行われた調査では、クルマエビは湾奥から成長に伴って湾央、そして有明海を出て橘湾へと生息域を変えたとしている。

つまりクルマエビは成長に伴って短期間に100~200kmは平気で移動するわけだ。

◆クルマエビの漁業

漁獲対象のクルマエビは20m以深の海域に生息し、昼間は砂泥中に浅く潜り、夜間動き出して餌を食べる。

こうした習性からクルマエビの漁業は海底を曳網する小型底曳網で主として漁獲されている。また、夜間に固定式刺網で漁獲することもある。

有明海や瀬戸内海の一部では源式網が使われている。源式網は潮流の速い海域で営まれる漁業で、海底に接する沈子部の網を折り曲げて袋状とし、潮流と直角方向に網を流し、潮流の力で網を曳き、海底をこする網に驚いたクルマエビなどを袋の中に落とし込む漁業である。

またクルマエビの全国有数の産地である大分県の姫島では流し刺網によってクルマエビを漁獲している。この漁業の漁期は7~9月の3カ月である。

漁獲したクルマエビはサイズ選別し、活エビで流通する(写真1)。小口の輸送には通常、湿らせたおがくずが使われる。まとまった量の活エビの輸送には、海水を満たしたエアレーション付きの発泡スチロール箱が用いられる。

漁獲されたクルマエビはこのように「活」の状態で、消費地市場ないし個別契約の飲食店に送られる。また、飲食店の店頭でも活かしているケースが圧倒的に多い。

(大分県姫島漁協、著者撮影)

◆激減するクルマエビの漁獲量

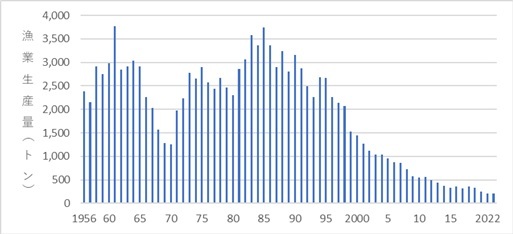

クルマエビの漁業生産量の推移を図2に示した。戦後の漁業復興を受けて、クルマエビの生産量は増え、1961(昭和36)年には3,767トンを記録した。その後減少に転じ、1970(昭和45)年には1,263トンとおよそ1/3に減少した。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)より作成

この減少の背景には高度経済成長期に進められた沿岸域の埋立が大きく影響している。クルマエビの幼生は干潟域に着底して育ち、成長とともに沖合に移動するが、その保育場たる干潟域が大幅に縮小したからだ。

これまで連載してきたアサリとハマグリはやはり干潟が重要な棲息場であったことから、生産量は干潟面積の減少に対応して一方的に減少していた。ところが、生活史の一部を同じように干潟に依存するクルマエビの漁業生産量は1970年を底として復活し、1985(昭和60)年には3,741トンに達し、戦後のピーク時の水準までに回復したのである。アサリ、ハマグリとは異なる動向を示したのは、クルマエビの人工種苗を大量に放流した効果と考えることができる。

後述する藤永元作によって開発されたクルマエビの種苗生産技術は、その後多くの研究者によって発展し、人工種苗の量産化が実現した。一方、水産庁は「つくり育てる漁業」のスローガンのもと、「栽培漁業」の振興政策を進めた。全国各地に栽培漁業センターが設立され、クルマエビはホタテガイに続く大量放流種となった。1985(昭和60)年から2022(令和4)年までの37年間に68.6億尾のクルマエビの稚エビが放流されたのである。

その結果、クルマエビの漁業生産量は目に見えて回復したのだった。つまり干潟の大幅な減少によって失われたクルマエビの再生産機能を「人の手」によって代替したとみることができよう。

しかし1985年をピークに右肩下がりで減少、2022年にはわずか214トンにとどまっている。ピーク時からみれば1/20近くの減少であり、このままでは日本の海からクルマエビが消えかねないのだ。

漁業生産量が再び減少した原因は、クルマエビの種苗放流量の減少にある。後述するように1993(平成5)年までの稚エビ放流量は3億尾を維持していたが、1995(平成7)年を境にほぼ一貫して放流量を減らしてきたのである。

つまり、干潟が大きく減少したにもかかわらずクルマエビの漁業生産量が復活した事実、クルマエビの放流量の減少に比例して漁業生産量が減少した事実から、近年のクルマエビ漁業生産は種苗放流が支えてきたと断言できよう。

◆クルマエビの主な産地

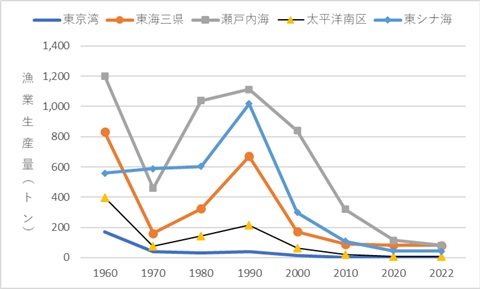

クルマエビは暖海性種なので、北海道を除く全国各地で漁獲されている。一方、日本海側は潮汐差が少なく、干潟があまり発達しない。つまり稚エビの保育場が少ないことから日本海におけるクルマエビの漁業生産量は少ない。したがってクルマエビの主な産地は大きな干潟を擁する伊勢・三河湾、瀬戸内海、東シナ海周辺海域ということになる。

海区別にみると、広い水面を有する瀬戸内海が最も多く、次いで東シナ海、東海三県(静岡、愛知、三重)と続く。高度経済成長期以前には東京湾でも千葉県を中心に200トンほど獲れていたが、干潟の消失に加え種苗放流量が少ないため、1970年以降はほぼゼロの状態が続く(図3)。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)より作成

埋立面積が少なかった東シナ海は1970年に落ち込んでいないが、これ以外の海区は軒並み減少しており、上述したように高度経済成長期の干潟の消失が影響している。

その後、種苗放流によりクルマエビの漁業生産は回復するものの、1990年を境に減少に転じた。ただ、毎年約2,000万尾前後の種苗を安定的に放流し続けてきた愛知県を中心とする東海3県の落ち込みは相対的に少ない。

◆日本人が開発したクルマエビ養殖技術

明治中期から天然の稚エビなどを採捕して、蓄養することは行われていたが、クルマエビの人工的な種苗生産を世界で初めて可能にしたのが藤永元作(1903~1973)であった。

東京帝国大学農学部水産学科を卒業した藤永は共同漁業㈱(現在のニッスイ)に入社。同じ長州出身で、同社の中興の祖である国司浩助(1887~1938)(10漁)の知遇を得て、早鞆水産研究所に所属し、熊本県天草の維和島にあった千束実験室でクルマエビの種苗生産の研究に取り組んだ。

1934(昭和9)年にクルマエビの人工ふ化に成功、そして1941(昭和16)年にはゾエア期の餌として浮遊珪藻が有効であることを世界で初めて明らかにした。これによりクルマエビの種苗生産が可能となった。

藤永は自ら開発した技術を実践すべく、山口県秋穂にあった塩田跡地にクルマエビの人工種苗を放養して、クルマエビの養殖を始めた。その後、多くの研究者がクルマエビの種苗生産技術の研鑽に携わり、大量の種苗生産が可能になったのである。

藤永は戦後、水産庁の調査研究部長を10年ほど務め、水産庁退職後の1959(昭和34)年に私設の日本くるまえび研究所を太平洋養魚㈱に改組し、その後、社名をくるまえび養殖㈱に改めた。さらに財界人などの支援を受けて瀬戸内海水産開発㈱を立ち上げた。

ところで2023年の8月に台湾の廖 一久さんが日本経済新聞に「私の履歴書」を連載していた。廖さんは台湾大学理学部動物学科を卒業し、1962(昭和37)年に東京大学農学部水産学科の大島泰雄先生のもとに大学院留学をする。大島研究室では「クルマエビの摂餌に関する研究」で博士号を取得し、続いて山口県秋穂町の藤永元作のもとでクルマエビ養殖の実践的訓練を受けた。

廖さんは台湾に帰ってから日本で学んだクルマエビの種苗生産や養殖の技術をウシエビ(通称:ブラックタイガー)に応用し、養殖に成功する。本種は4カ月ほどで収穫できることから瞬く間に台湾南部を中心に普及し、新たな産業が創成された。こうした社会貢献から廖さんは台湾で「エビ養殖の父」と呼ばれ、台湾にウシエビ養殖を普及発展させた立役者になった。

ちなみに著者は台湾電力から依頼を受けて発電所の温排水を水産利用するプロジェクトで訪台した折、基隆の研究所に廖さんを表敬訪問したことがあった。

その後、エビ養殖の技術は、日本人や台湾人によって中国、東南アジア、インドさらには中南米まで広がり、今日世界のエビ養殖を席捲することになるバナメイエビLitopenaeus vannamei養殖へとつながった。

つまり世界に普及したエビ養殖はもとをただせば日本人がその端緒を開いたのである。

◆クルマエビの種苗放流

1963(昭和38)年に㈳瀬戸内海栽培漁業協会が設立され、世界でも例を見ない「栽培漁業」が始まった。人工的に生産した種苗(一部に天然種苗も含まれる)を自然海域に放流し、特定の水産有用種の漁業生産を高めようとの狙いがあった。

上述したようにクルマエビは、戦前から種苗生産が可能となっていた。つまり最も人工種苗生産の技術が進んでいた種であった。したがってアサリやホタテガイなどの天然種苗を除くと、初期の段階から大量かつ全国的に放流されてきたのがクルマエビなのである。

1964(昭和39)年にミシス期幼生161万尾を生産配布したのが、クルマエビの種苗放流の始まりとされている。1968(昭和43)年にはP5(ポストラーバ第5期)~P10の種苗を1,760万尾生産、2年後の1970(昭和45)年には1.2億尾の種苗生産ができる状況になっている。

1973(昭和48)年からは都道府県の栽培漁業センターが順次整備され、さらに市町村営の整備が加わり、栽培漁業は本格化、1978(昭和53)年には㈳日本栽培漁業協会が発足した。

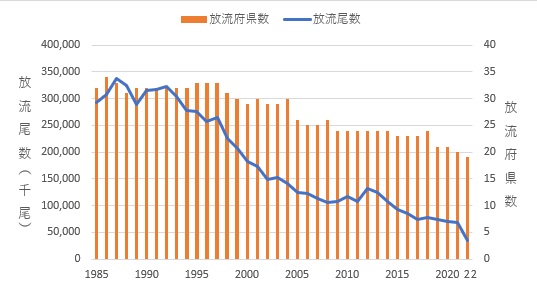

クルマエビの種苗放流が本格化して以降の放流数と放流を実施した府県数の推移を図4に示した。

「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績」(水産庁)より作成

1980年代から90年代前半は、30府県以上で年間3億尾を上回るクルマエビ種苗が放流された。しかし栽培漁業の対象種の拡大、栽培予算の削減、民営化や放流効果への疑問などから、種苗放流数は年々減少の一途をたどることになる。そして直近の2022年の放流尾数は3,390万尾と、最盛期の1/10になり、放流実施県は19県に減った。

クルマエビ種苗放流に対する取り組みは県により差があるため、どの県がクルマエビ放流に熱心だったかをみるために、①放流統計が公表されている1884~2022年までの全期の総放流尾数、②直近5カ年間の総放流尾数の上位7県を表1に示した。

「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績」(水産庁)より作成

直近5カ年でみると、愛知県がダントツで、全放流尾数の30%強を占めている。これに大分県、熊本県、千葉県、福岡県と続く。これに対する直近5カ年間の合計漁業生産量を見ると、放流尾数トップの愛知県が生産量でもトップで、5カ年間の総漁業生産量は、368トンでダントツであった。放流尾数2位の大分県は生産量では3位(同147トン)、放流尾数3位の熊本県は生産量は5位(同80トン)、5位の福岡県は生産量4位(同143トン)という関係にあった。つまり放流尾数が多い県ほど漁獲量が多いという関係が見てとれる。

ただ、放流尾数が0.09億尾の愛媛県は漁獲量では第2位(同271トン)を占めた。これは放流したクルマエビは必ずしも同一県内にとどまるとは限らないこと、愛媛県の小型底曳網の経営体数は他県に比較して多く、かつ広範囲に活動しているなどの要素が考えられる。一方、千葉県は放流尾数が第4位であるにもかかわらず、漁獲量は少なく、放流効果が発揮されていない。

◆放流量と漁獲量の高い相関関係

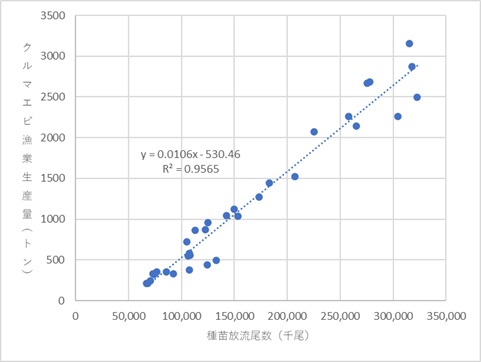

図5はクルマエビの種苗放流が本格化した1990年から2022年までの23年間の全国レベルでの種苗放流数と漁業生産量の関係を表したものである。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)および「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績」(水産庁)より作成

両者の間にはきわめて高い相関関係(R2=0.96)が認められ、放流の成果が顕著である。

奥村卓二ら(2014)はこのことに気づいており、「全国の漁業生産量は全国種苗放流尾数と強い相関を示すが、海区ごとに比較すると相関しない場合がある」と指摘し、東海三県(静岡、愛知、三重)における事例を示している。

確かに東海三県については、放流尾数と漁業生産量の間に相関関係は認められない。しかしクルマエビが県境を越えて広く移動することを考慮し、瀬戸内海全体でみると、図5と同様に高い正の相関関係が認められるし、漁業生産量第2位の大分県についても相関関係が明瞭だ。

この事実は全体として種苗放流の効果を示すものであるが、各地先ごとに行われている標識放流の結果とは一致しない。これまでの調査から放流したクルマエビの回収率は0.0~22.1%の範囲でかなりばらつきがあり、しかもかなり低い。

標識放流は尾肢切除法とDNAマーカー法の2通りが主流である。前者は、標識期間が数カ月が限度、判定誤認の可能性が高い、個体への負担が大きいなど、後者はコストがかかることから調査報告がきわめて少ないこと、が欠点である。しかもクルマエビが広域移動種であるにもかかわらず、調査範囲は県内にとどまるケースが多く、十分な効果確認調査が行われてきたとは言えない。

◆停滞するクルマエビ養殖

瀬戸内海にはかつて入浜式や枝条架式の塩田が至るところにあった。この塩田でつくられた塩は「専売法」のもとで日本専売公社がその生産・流通を管理していた。しかしイオン交換膜による工業的な製塩が始まると、塩田での製塩は認められず、1972(昭和47)年には日本の伝統的な塩田は全廃された。このため塩田に依存していた市町村では地域経済の再建が焦眉の急となったのである。

塩田は遠浅の砂地で、かつ広い面積を有し、クルマエビの養殖場として適していた。このため廃止塩田をクルマエビの養殖場として活用することが期待されることになった。こうした事情から藤永元作によって開発されたクルマエビ養殖は当初、瀬戸内海を中心に普及することになる。

その先駆けが大分県の姫島である。姫島の塩田は第3次塩業整理(昭和33~34年度)によって1959(昭和34)年6月に廃止された。塩業が姫島の基幹産業であったから大きな痛手を受ける。そこでこの跡地をクルマエビやガザミの養殖に活用できるのではないかと考え、1960(昭和35)年9月に姫島養魚㈱を立ち上げた。しかし素人集団ゆえにうまくいかず、1963(昭和38)年に藤永元作の瀬戸内海水産開発㈱に土地、生産設備を譲渡した。この譲渡に先立って東京から大勢の視察団が訪れているが、そのなかに、大宅壮一、今 東光、邱 永漢などの文化人のほかに、五島 昇、清水 雅などの経済人、民俗学の宮本常一などがおり、当時のクルマエビ養殖に対する熱い期待が伝わってくる。

しかし、この会社も1965(昭和40)年5月に静かに幕を閉じた。当時の村長・藤本熊雄はただちに第3セクターで姫島車えび養殖㈱を設立し、瀬戸内海水産開発㈱から中山八島を場長として迎え、クルマエビ養殖を継承した。その後、幾多の試練を乗り越え、この会社は今でも姫島でクルマエビを作り続けている。このように初期のクルマエビ養殖は瀬戸内海各地の廃止塩田を活用した方式で拡がった。

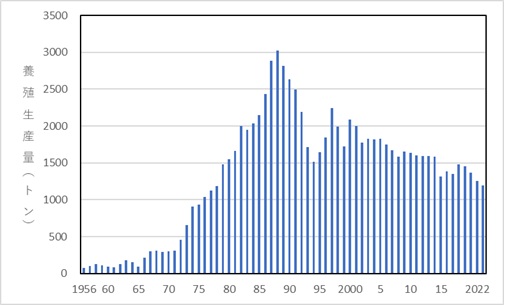

図6はクルマエビの養殖生産量の推移を示したものである。養殖生産量は技術の普及とともに1970年代から1980年代にかけて急成長し、1988年には3,020トンを記録、ピークに達した。しかし、中国から輸入した種苗によってウイルス性の疾病(PAV)が持ち込まれ、この疾病が全国にまん延したことにより、クルマエビ養殖は致命的ダメージを受ける。経営体の倒産や離合集散が相次ぎ、1994(平成6)年には1,519トンに低下した。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)より作成

その後、少し回復するものの、じり貧の状態が続いており、経営体の淘汰、再編が続いている。2020年からの新型コロナウイルス感染症の流行から消費が落ち込み、2022年のクルマエビ生産量は1,198トンと、およそ半世紀前の水準にとどまっている。

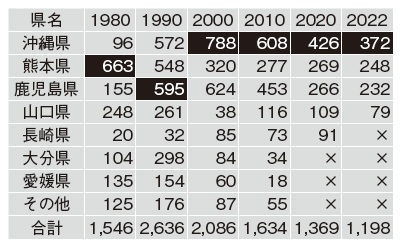

表2はクルマエビ養殖産地の変遷を示したものである。クルマエビの成長は25~28℃が最適なことから、南の海域の方が経営的に有利であった。このためクルマエビ養殖の産地は瀬戸内海から熊本県(天草地方)、鹿児島県、さらには沖縄県へと移り、現在は沖縄県が主産地となっている。

「漁業・養殖業生産統計年報」(農林水産省)より作成

一般的にクルマエビ養殖は、8月に種苗を導入して早いものは需要期の年末から出荷が始まり、概ね4月いっぱいまでに出荷を終える。その後、池の清掃や日光による滅菌などによって整備し(写真2)、次のシーズンに備える。

2022年時点のクルマエビの漁業生産量は214トン。一方、養殖生産量は1,198トンであるから、国産のクルマエビの総供給量は1,412トンである。漁業、養殖業を合わせた国産クルマエビの供給量のピークは1988年の6,262トンであったから、ピーク時から4,850トンも落ち込んだことになる。

(奄美大島/宇検養殖㈱、著者撮影)

◆輸入冷凍エビに大きく依存する国内消費

戦後、農水産物のすべてに対して輸入が制限されていたが、1961(昭和36)年に水産物のトップを切ってエビ類の輸入が自由化される。

1950年代のエビ類の国内漁業生産量は5~6トン(うちクルマエビは3,000トン弱)であったが、高度経済成長による国民の所得向上、冷蔵庫の普及とコールドチェーン形成を背景として、冷凍エビの輸入量は急増する。1970年には5万トンを超え、1980年代に入ると15~25万トンに増え、1990年代には約30万トンに達して市場はほぼ飽和状態になった。その後、景気後退が進むと輸入量は下降した。

エビの輸入が本格化する1970年代は、ちょうど私たちの世代が就職する時期に当たっていたので、エビの輸入商社に就職する同窓も多かった。なかには小さなエビ商社を創業する人もでた。

輸入されるエビ類(ロブスター、イセエビ類を除くシュリンプ・プローン類)は当初、天然のクルマエビ類が中心であったが、台湾や東南アジアでウシエビの養殖が始まると一挙に養殖物に置き換わっていく。

2021年のFAOの統計によると、世界のエビ類生産量は1,051万トンであった。このうち養殖が734.3万トンで約70%を占める。養殖エビのなかでは、現在、バナメイエビが圧倒的に多く、実に86.1%を占めている。つまり世界の人々が食べているエビ類の約6割がバナメイエビなのだ。

クルマエビやウシエビは潜砂習性があるのに対し、バナメイエビは終生水中で生活しているため、単位面積当たりの生産量が格段に高いのが特徴で、かつ低塩分でも養殖可能なことから、近年急速に生産を伸ばし、世界のエビ市場を席捲している。

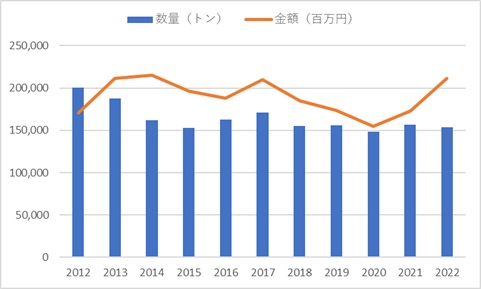

近年のエビ輸入量の推移を図7に示した。新型コロナの影響はあまり受けず、近年のエビ類の総輸入量は15万トン前後で推移している。ただ輸入金額は2020年に大きく落ち込んだ。その後、2022年には回復し、2,000億円を超えている。

「貿易統計」(財務省)より作成

国内のエビ類の漁業および養殖生産を合わせた総供給量は1.4万トンであるから、自給率はわずか8.5%ほどで、世界に先駆けてエビ種苗生産に成功し、養殖を普及させた面影はない。

バナメイエビ(無頭)のスーパーでの小売価格は1,500円/kg前後で、豚肉並みである。これに対し現在のクルマエビの卸売価格は10,000円/kg前後であり、生産コスト面からみて輸入冷凍エビの地位は揺るがないだろう。

◆希望の見えないクルマエビの復活

生活史の一部を干潟に依存するクルマエビの生息環境は、①干潟面積の減少、②海砂採取や浚渫による海底のかく乱、③底層の貧酸素化、④河川工作物の設置による砂の供給減少など、悪化したまま改善の兆しは見えない。加えて農薬散布の影響も危惧される。

農業にとっての害虫の多くは昆虫類である。昆虫類と甲殻類のクルマエビは同じ節足動物門に属する。したがって昆虫を殺す殺虫剤は当然甲殻類にも大きな影響を与えると思われる。

もう数十年も前のことだが、福井県小浜市にある福井県栽培漁業センターを訪ねた。センターに着くと、何やら大騒ぎになっていた。屋外で中間育成をしていたクルマエビの稚エビが全滅していたのだった。

ちょうど周辺の田にヘリコプターで殺虫剤を散布した後のことで、空中を飛散した殺虫剤が稚エビの飼育水槽に落下したためだ。空中散布以外にも河川を通じて農薬の多くは最終的に海に流入するから、殺虫剤は甲殻類の大敵である。

ところでこれまで述べてきたように、環境悪化にもかかわらずクルマエビの漁業生産量は一時、劇的に改善した。これは1963(昭和38)年に発足した㈳瀬戸内海栽培漁業協会によって「栽培漁業」がスタートし、クルマエビの種苗が大量放流されたからである。協会が発足した当初、人工的に種苗生産できる種はクルマエビだけだったから、“選択と集中”の効果が顕著だったのだろう。

しかし、次第に人工種苗生産の対象は多岐にわたるようになり種苗生産の対象種は分散する。そして広域移動するクルマエビは受益者が同一県内にとどまらないことから、次第に放流する府県数も放流量も減った。

さらに新自由主義的な発想のもとで「小さな政府」が進められると、①栽培関連予算の縮減、②施設の老朽化、③職員の減少と高齢化、④栽培漁業関係法人の経営悪化、が進み栽培漁業は厳しい局面を迎えたのである。

こうした歴史的経過からクルマエビの種苗放流が往年の水準に復活する可能性は低い。むしろ種苗生産を担う人材の欠如、技術の劣化が予想される事態となっている。

一方、クルマエビ養殖も下降を続け、回復の兆しは見えず、放置された養殖池が目立つ。最近になってバナメイエビの閉鎖循環型養殖に取り組むスタートアップ企業が登場しているが、既存のクルマエビ養殖場をバナメイエビに転換する動きも見られない。

世界のエビ類の種苗生産技術や養殖技術の端緒を切り開いたのが戦後の日本であり、私たちはその矜持を忘れかけている。

【参考文献】

倉田 博(1986)クルマエビ栽培漁業の手引き、さいばい叢書 No.1.㈳日本栽培漁業協会.

酒向 昇(1992)えびに夢を賭けた男:藤永元作伝、緑書房.

上田拓・石田佑幸・松田正彦(1998)有明海福岡 海域におけるクルマエビの成長と移動.福岡水海技センター研報第8号.43‒52.

寺井千尋・中川浩一・小林信(2000)周防灘におけるクルマエビの移動と成長.福岡水海技センター研報第10号.1‒7.

全国豊かな海づくり推進協会(2013)栽培漁業のあゆみ50年.

村卓二・水藤勝喜編(2014)「クルマエビ類の成熟・産卵と採卵技術」、愛知県水産業振興基金.