日本の魚食文化があぶない

乾 政秀 (18製大)

昨年の10月、上五島の若松島を訪ねた折、民宿「えび屋」に泊まった。地魚を食べさせることで評判の宿である。当日の夕食に出てきた水産物は、ヒラマサの山かけ、カサゴ、アカエビ(クマエビ)、ケンサキイカ、マアジ酢味噌の5種類の刺身、タコ酢、ブリ大根、クロムツの煮付け、そしてイカゲソと白身魚の天麩羅と続いた。翌日の朝食にはサバの塩焼きとキビナゴの「づけ」がでた。

「えび屋」は第一泰漁丸という漁船でまき網漁業を営む網元であった。まき網以外にも季節に応じてキビナゴすくい、イセエビ刺網、クエ延縄、タコツボなどの漁業も営んでいた。イワシ資源の減少で漁業環境が厳しくなった以降の1972年に民宿業を兼業した。上五島地区では最初の民宿だったらしい。その後漁業をやめて民宿専業となり、現在に至っている。女将さんは大坪厚子さんという77歳になる上品なおばあさんである。その娘と息子が宿を手伝い、息子は料理長を務めている。

精算の時に、「美味しい料理をありがとう」とお礼を述べたのだが、女将さんは朝から漁師の家に電話をかけまくってこの日の食材の調達に余念がない。何でも近年、地元の漁師が減って地魚が容易に手に入らなくなっているのだそうだ。五島の地魚を提供することに情熱を傾けている「えび屋」にとってまさに死活問題になっている。

上五島の漁業はイワシやカツオを求めてやってきた紀州や瀬戸内海の漁民によってその礎が築かれた。16世紀末から17世紀にかけて、五島藩は積極的に移住者を受け入れて藩経済の発展を図ったのである。以来、上五島周辺はまき網漁業の拠点として発展した。そしてまき網を定年でおりた漁業者は「小漁師」として沿岸漁業に従事することにより、遠洋・沖合漁業が同時に沿岸漁業を支えるという関係が構築されていたのである。

まき網漁業の対象資源であるイワシ、アジ、サバなどの浮魚類は自然環境の変化によって大きく変動する。レジームシフトとも魚種交代ともいわれている。イワシの資源が減少し、漁業経営が厳しくなった1960年代はすでにハマチ養殖の技術が確立していたこと、モジャコの確保が容易であったことから、若松島の漁業者は雪崩を打ってハマチ養殖に転換した。中通島との間に静穏でかつ海水交換のよい若松瀬戸という格好の漁場があったからだ。

1980年代の最盛期には、魚類養殖の経営体は100ほどに増えた。しかし産地間競争の激化とともに経営体の淘汰が進み、廃業した経営体の漁場を活用して規模拡大が図られた。そして養殖対象魚種はより収益性の高いクロマグロへとシフトし、現在は7経営体がクロマグロとブリ、ヒラマサを養殖している。

このように、漁業から魚類養殖業への転換と経営体の淘汰、小漁師を供給したまき網漁業の衰退によって、漁業の担い手は減少し、地魚を供給する沿岸漁業が崩壊の危機に立たされている。「えび屋」が抱える苦悩はまさに沿岸漁業の崩壊に起因しているのだ。

陸域では狩猟採集は縄文時代に終わり、農業化が進展した。しかし漁業は21世紀に入った今日なお、狩猟産業として成立している。これは陸域に較べ海は圧倒的に広くかつ立体的であったからにちがいない。

ところで海の生態系を構成する生物種を採捕・採集する狩猟産業としての漁業は自然環境の変動をまともに受けるからその生産はきわめて不安定である。つまり漁業経営は「不安定」を宿命とする。国内の水産資源に依存せず世界をまたにかけて資源が利用できた時代はまだしも、200カイリ体制になると大資本を先頭に収入の安定しない漁業から撤退していったのは歴史の示すところである。また自営的な漁業についても、半農半漁による自給的な営みが行われていた高度経済成長期以前であれば資源変動に耐えることが可能だったが、貨幣経済化が進めば進むほど不安定な漁業は敬遠され、漁業就業者は減少の一途を辿ってきた。

一方養殖業は漁業に較べれば計画が立てやすく、収入も相対的に安定しているし、4定(定質、定量、定時、定価)を求める小売業のニーズを満たす。そんなことから1970年代に入ると漁業から養殖業への歴史的転換が進んだ。上五島の水産業の歴史はこのことを象徴していよう。このトレンドは変わらず、2015年から養殖生産が沿岸漁業生産を上回る事態となっている(養殖生産も1990年代から停滞しているので、沿岸漁業の落ち込みが激しかっただけなのだが)。ノルウェーの大西洋ザケの養殖生産量は100万トンに及び(わが国の沿岸漁業生産量に匹敵)、世界のすう勢も養殖業に向かっている。つまり漁業の「農業化」が急速に進展しているのである。

政府は2019年4月に漁業法を改定し、水産業の成長産業化をめざすことにした。アベノミクスの3番目の矢が農業改革に続いて水産業に向けられたのである。しかし水産資源は有限だから、資源のグローバルな利用が進んだ今日、漁業が成長することは原理的に考えられない。むしろ資源の抑制的な利用により産業を持続させることが課題になっている。成長産業化が何とか可能と思われるのは養殖業しかない。つまり水産業の成長産業化=養殖業とみることができるのだ。

ただし、無給餌養殖である海藻類や二枚貝類(ろ過食性動物)は栄養塩類の添加(施肥)によって生産の向上が可能だが、「魚」を餌に「魚」を生産する給餌養殖については餌料の確保が大きな課題になる。給餌養殖の成長産業化が可能かどうかはひとえに魚に依存しない餌料開発次第ということになるだろう。だから養殖業の振興といってもそう簡単ではないのだが、それでも沿岸域では漁業の衰退と養殖業へのシフトが確実に進むにちがいない。

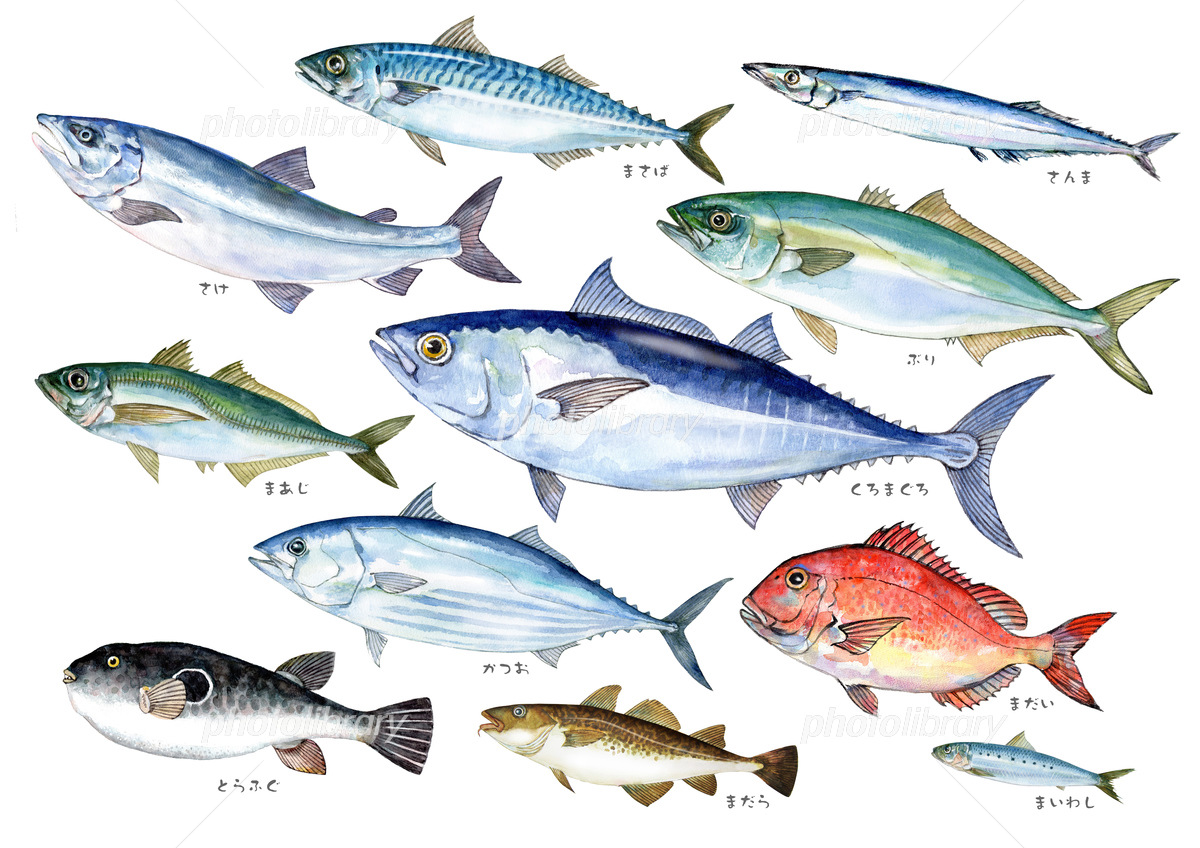

農業革命によって私たち人類は食べ物の多様性は大きく失われたといわれている。陸上で生産された動物タンパク(食肉)は牛、豚、鳥がメインで、世界的にみると羊を加えたわずか4種類の動物である。日本では地域によって馬や山羊も食べるが、その消費量は知れている。これに対し、水産物はきわめて多様な生物種が食されてきた。私たち日本人は亜寒帯から亜熱帯に至る細長い日本列島に暮らしている。そして世界で7番目に長い海岸線を有し、きわめて多様な環境のもとで実に多様性に富んだ水産物に恵まれていたのである。例えば東京都中央卸売市場で売買されている水産生物種は統計が公表されているだけでも400種ほどになる。

養殖業が水産物供給を支えるようになった時の状況は容易に想像される。2018年のわが国の魚類養殖生産量は約25万トンで、このうちブリ類が55%を占めて圧倒的に多い。これにマダイ、ギンザケ、クロマグロと続き、この上位4種で魚類養殖全体の94%を占めている。畜産業と同様に「選択と集中」により大量生産が進むから、食肉生産と同じように私たちが食べられる魚は4~5種類の特定の魚種に絞られてくるに違いない。

ここから見えてくるのは、養殖業に餌料を供給するまき網を中心とする大規模な漁業と、僅かな珍味を求めるジビエ供給としての沿岸漁業が残るということなのだ。

「地魚が食べられない」という若松島で起こりつつある事態が日本全土を覆い、特色あるわが国の魚食文化が失われかねない事態に直面している。保守となった私のような高齢者はこうした事態を容認できない。

しかし時代は新しく生まれて来る人たちによってつくられていくから、地魚を知らない世代は確実に増え、現状を認めていくことになるだろう。(株式会社水土舎最高顧問・楽水会編集委員)